本文轉載自【獨立評論@天下】,原文連結:https://opinion.cw.com.tw/blog/profile/52/article/15711

作者:郭璇/相信動物協會執行長,原文發布於2025-01-03

台灣近年對於流浪犬政策的爭論持續延燒,日前出現一系列相關投書,兩方結論不同,但都強調是依據「科學」進行論述。科學是人類成為地球最強勢物種的關鍵,從自然科學乃至社會人文科學,其「可預測的規律性/可再現性」是最珍貴的特質,怎麼會遇上了流浪犬議題,科學反而失去了一致性呢?

上述的兩方,是指「生態保育」方以及「動物保護」方,雙方雖然都以「如何讓流浪犬減量」為目標,但對政策的意見不同。生態保育方憂心野生動物現況岌岌可危,迫切追求能更快速讓流浪犬數量歸零的方法,傾向恢復撲殺與禁止餵食,組成人員有眾多是學者、研究員,具有生態專業觀點,但容易欠缺對現場實況的體認而偏離實際。動物保護方不忍心流浪動物承受的痛苦,希望盡可能減少流浪動物產生,支持絕育,組成人員多數是已經實際從事流浪動物減量相關工作(包含絕育、送養、救援、收容)多年的個人志工或者非營利組織,對於第一線情況經驗豐富,但通常不擅長透過科學方式去評估工作成果。

讀到這,若是一個關心動物或生態的人,恐怕對於兩方的爭執不下感到萬分惋惜,因為很明顯的,兩方其實具有互補的能力跟共同目標。

台灣近年對流浪犬政策的討論熱度不減,生態保育與動物保護兩方立場迥異,卻同以「科學」為依據。

科學實證:僅高強度絕育有成功案例

不過,關於流浪動物管理欠缺科學實證這一點,在國際上已經有了不一樣的發展:2006年,ICAM(國際同伴動物管理聯盟)成立,是第一個以發展「有效犬貓族群管理」為目的的國際單位,成員包含數個大型國際動保組織,以及致力於消滅狂犬病的GARC(全球狂犬病控制聯盟),還有國際獸醫組織WSAVA(世界小動物獸醫協會)。他們結盟的目的,是提供世界各地「有效以及具有實證基礎」的犬隻族群管理方案。2012年,第一屆「國際犬隻族群管理研討會」在英國舉辦,截至2024年,同主題的研討會已經辦理5屆。同時,對犬貓族群管理進行實地成效評估的學術論文,在近年也有多篇發表。

在上述的發展下,「撲殺無效、高強度絕育能讓遊蕩犬數量減少」 在過去十幾年來已經形成國際共識,有實際案例可支持。例如在顏士清教授的文章中,列出了9篇評估絕育成效的研究,其中6篇針對貓,3篇針對狗,狗的3篇皆在絕育後達成程度不一的犬隻減量。

不過,若要全盤了解目前保育方跟動保方的爭論點,則需要把犬隻族群管理的各種做法選項相比:絕育、撲殺、收容/送養,再加上目前在國內被高度討論的:控制餵食。

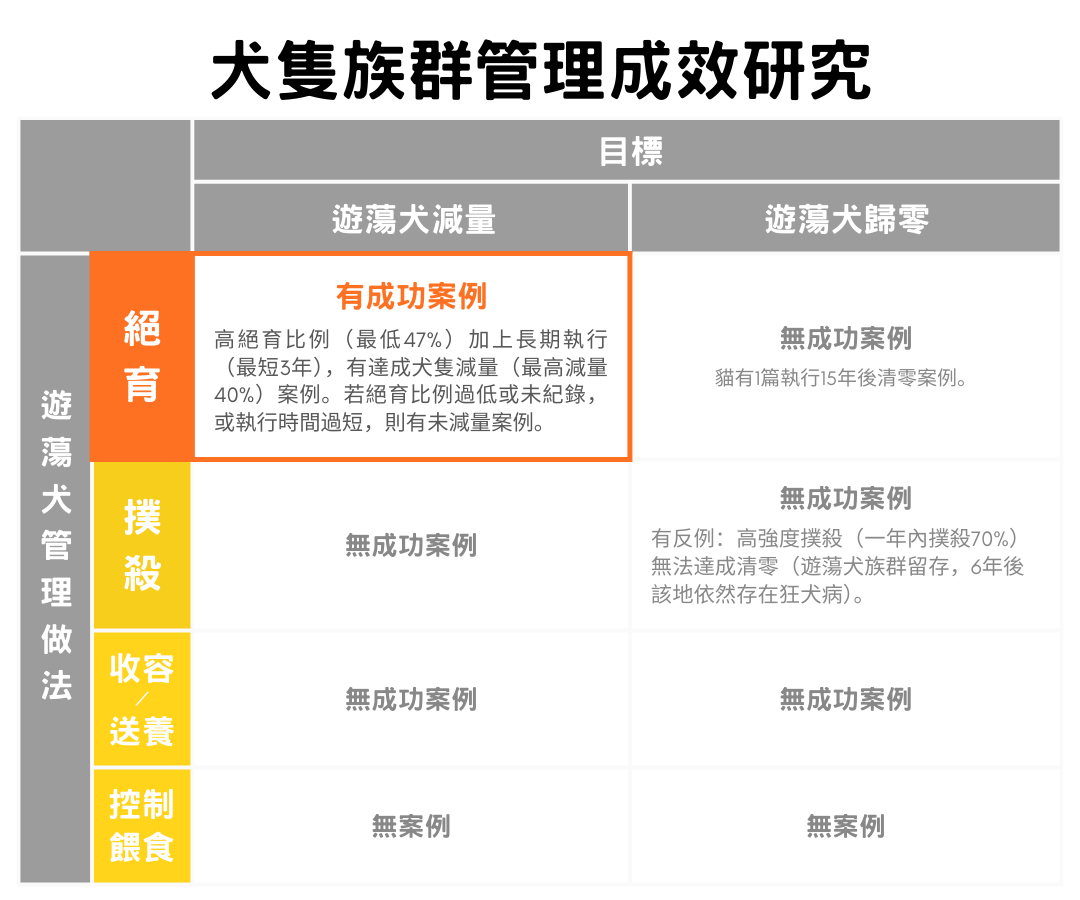

針對上述4項做法,有實施介入措施後進行成效評估的國際期刊文獻,分成「遊蕩犬減量」以及「遊蕩犬歸零」兩種目標,根據是否出現成功案例,製表如下(文獻清單在此):

本表格提及的文獻共12篇,參考Lauren M. Smith等人2019年發表的系統性文獻回顧研究進行篩選,將2023年以前符合條件的所有文獻皆列入。

由上表可看出,絕育是唯一有減量成功案例的做法,其共通條件是「高絕育比例」且「長期」,未滿足這兩項條件的絕育則可能失敗。而顏士清教授對於TNR(Trap誘捕-Neuter絕育-Return回置)成功列出了7個必要條件,其中「阻止新個體遷入」、「必須搭配移除方案」、「長達10年」、「減少食物資源供應」這4項,未在上述絕育成功案例中被提及。

反觀撲殺與收容/送養則沒有任何成功案例,甚至有高強度撲殺無法達成犬隻清零的失敗案例。控制餵食目前沒有任何被發表的實測成效報告,這應該也跟減少環境中食物量在實務上極難執行有關。

在學術文獻以外,有人會說西歐與北美使用撲殺而且目前遊蕩動物極少,應該做為借鏡。這一點在ICAM網站上的文章〈Why not cull?〉(為何不撲殺?)有進行解釋,部分原文翻譯如下:

「其實這些地區(西歐與北美)的遊蕩動物管理是在重心不再放在撲殺後才開始進步的:重點開始轉向大規模絕育、強化飼主責任、重視個體動物的價值以及對終養不棄養的決心、控制商業繁殖販賣、動物標記登記以促使走失動物尋回。是 『儘管有撲殺,這些地區仍有所進展』,而非『因為撲殺,所以有所進展』。撲殺的高峰期是出現在上個世紀,出現在更有效及人道的TNVR(Trap誘捕-Neuter絕育-V疫苗注射-Return回置)做法被發展出來之前。 」(全文中譯在此)

政策成敗關鍵:考量人性與有限資源

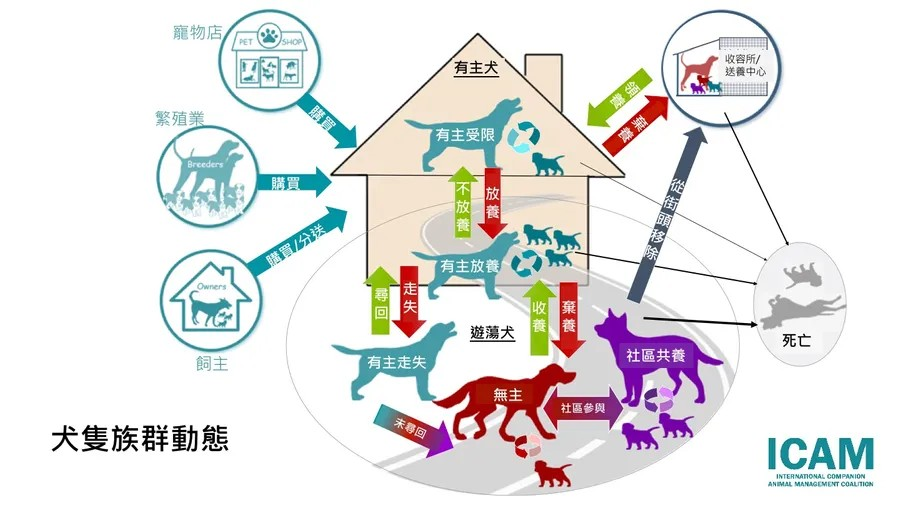

其實,若使用電腦模擬或數學模型,確實有研究得出撲殺有效或控制餵食有效的結果,這兩個做法根據生態學理論上也該有效,這也是保育方持續探討其可能性的原因。那為何到了真實世界,只有絕育能取得成功呢?關鍵可參考下面這張取自ICAM網站的「犬隻族群動態圖」。

犬隻動態族群圖。這張圖顯示出跟遊蕩犬族群相關的各種可能的犬隻動態變化。除了在街頭(圖中央橢圓形部分)的遊蕩犬以外,其他的犬隻來源也須一併考量。在ICAM網站有影片詳細說明。圖片來源:ICAM製作,筆者中譯。

這張圖在大觀念上與顏士清教授文章中的遊蕩犬群數量變化路徑圖一致,但更細緻地呈現了人類的角色在遊蕩犬動態中無所不在的影響力:人類繁殖自家犬隻而後棄養造成遊蕩犬增加、人類放養自家犬隻造成遊蕩犬增加、人類分送狗導致犬隻移動到新地點、人類將流浪狗帶回家收養而減少遊蕩犬……等族繁不及備載。這也讓遊蕩犬問題超出了一般生態學的考量,在政策設計上,唯有考量人性才能收效,難以反其道而行。

絕育之於撲殺,對大多數人來說是相對不殘酷的手段,容易獲得民眾支持與協助甚至自發性投入,這是其成功關鍵。控制餵食,難免民眾對於犬隻消瘦餓死的想像,不易取得多數支持,針對長年餵養流浪動物的志工來說,更是與其核心價值觀牴觸。

資源有限則是遊蕩犬政策需要考量的另一個因素。此非重大民生議題,在世界各國能分配到的資源都很有限,幾乎所有遊蕩犬問題的第一線主管機關都是在經費與人力皆吃緊的狀態下行事,也因此人民成為政策的助力或阻力,很容易影響其成敗。例如台灣,過去撲殺政策的時代,官方與民間通常針鋒相對、關係緊繃、各做各的。自從停止撲殺之後,目前幾乎各縣市都有官民合作的計畫進行中,動保主管機關以及民間動保團體這兩股主要力量得以結盟,民間的人力財力可補強官方的不足。

未絕育且戶外飼養的家犬,因為飼主未妥善管理而產下沒人要養的小狗,在台灣很常見。

家犬絕育是台灣遊蕩犬政策的當務之急

台灣自2017年開始停止撲殺,各縣市皆有強度不一的絕育行動在進行。政府歷年來針對遊蕩犬數量做過數次全國性調查,2018年、2020年、2022年的調查是由同一團隊用固定方式執行,其結果在統計學上看來是遊蕩犬數量未顯著改變(關於台灣遊蕩犬數量官方數據,盧倩儀研究員的文章中有更多探討)。這是否代表台灣將成為一個絕育的失敗案例呢?

實際上,台灣目前尚未達成全國性的「高強度」絕育,各縣市執行絕育的狀態相差很大,有的縣市縝密落實,但也有許多縣市都仍然隨處可見發情、懷孕、哺乳的母犬。而絕育強度不足的問題,又以家犬的部分被嚴重輕忽。甚至連日前一系列流浪犬政策的相關投書中,詞彙上都是使用針對無主犬絕育的TNR/TNVR,內文也幾乎未提及家犬。然而,根據筆者團隊的觀察與數據收集,未絕育家犬恐怕是台灣遊蕩犬問題的大魔王。

筆者團隊「相信動物協會」自2016年起,陸續在台北市、基隆市、新北市、桃園市、新竹縣市執行了「高強度絕育計畫」,針對計畫區域內的無主犬以及戶外飼養家犬(包含放養、籠養、鍊養、圈養),進行有系統的地毯式搜索及絕育,共訪查超過6萬戶養狗人家,在超過4千個地點執行無主犬誘捕絕育,目前共絕育24,266隻母狗,其中63.2%是家犬、8.3%是棄犬。

接受絕育的這些養狗人家中,最常見的犬隻取得管道是親友分送,超過半數的家戶曾經讓自家犬隻繁殖,繁殖後又有約7成曾經將生出來的幼犬再分送他人。雖然這些飼主中僅有少數願意承認自己曾將犬隻「放生」,但團隊在工作過程中卻屢屢察覺這些家戶棄養犬隻。於是,戶外飼養、繁殖、任意分送、棄養這種種養狗陋習,在台灣各地無限疊加成了遊蕩犬問題長年難解的社會共業。

無奈的是,目前無論是各地官方或民間,常常未意識到家犬問題的重大性,或者未把資源優先放在家犬絕育。主動出擊誘捕無主犬絕育的行動全台皆有,但主動出擊家犬絕育的行動卻不多。輿論焦點也總是在撲殺或者TNR、是否禁止餵食的論戰。

輿論焦點也總是在撲殺或者TNR、是否禁止餵食的論戰,但未絕育家犬恐怕才是台灣遊蕩犬問題的大魔王。

一起走向沒有遊蕩犬問題的未來

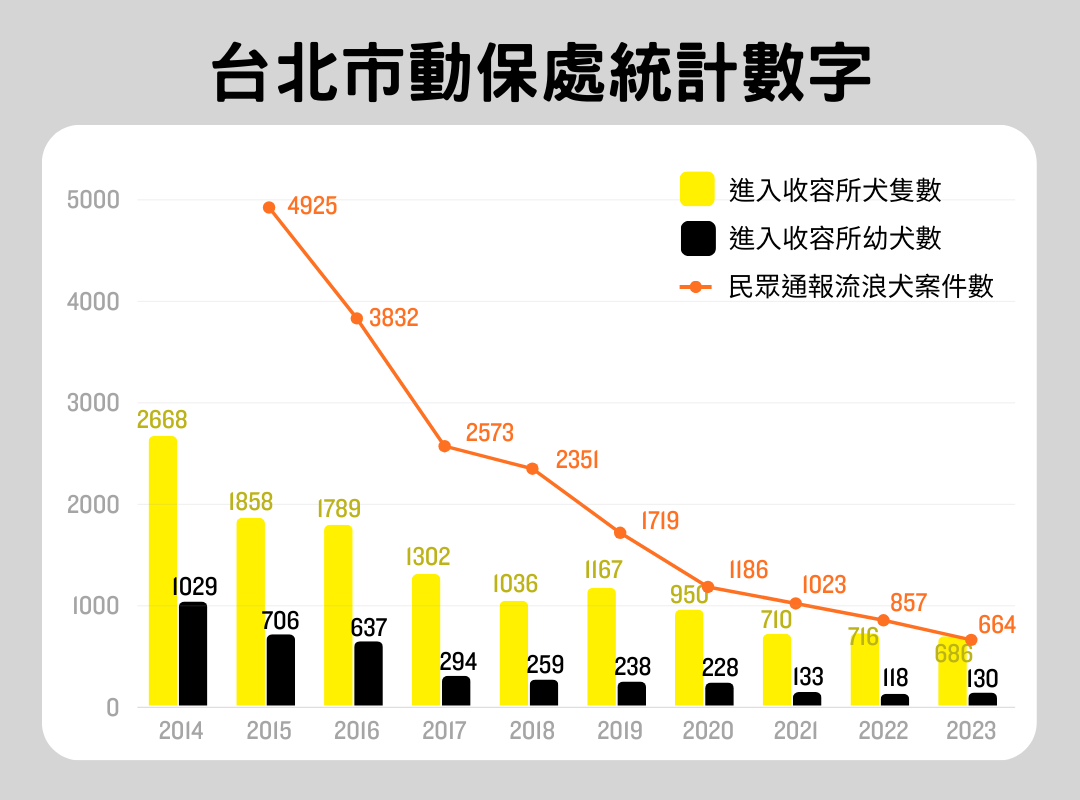

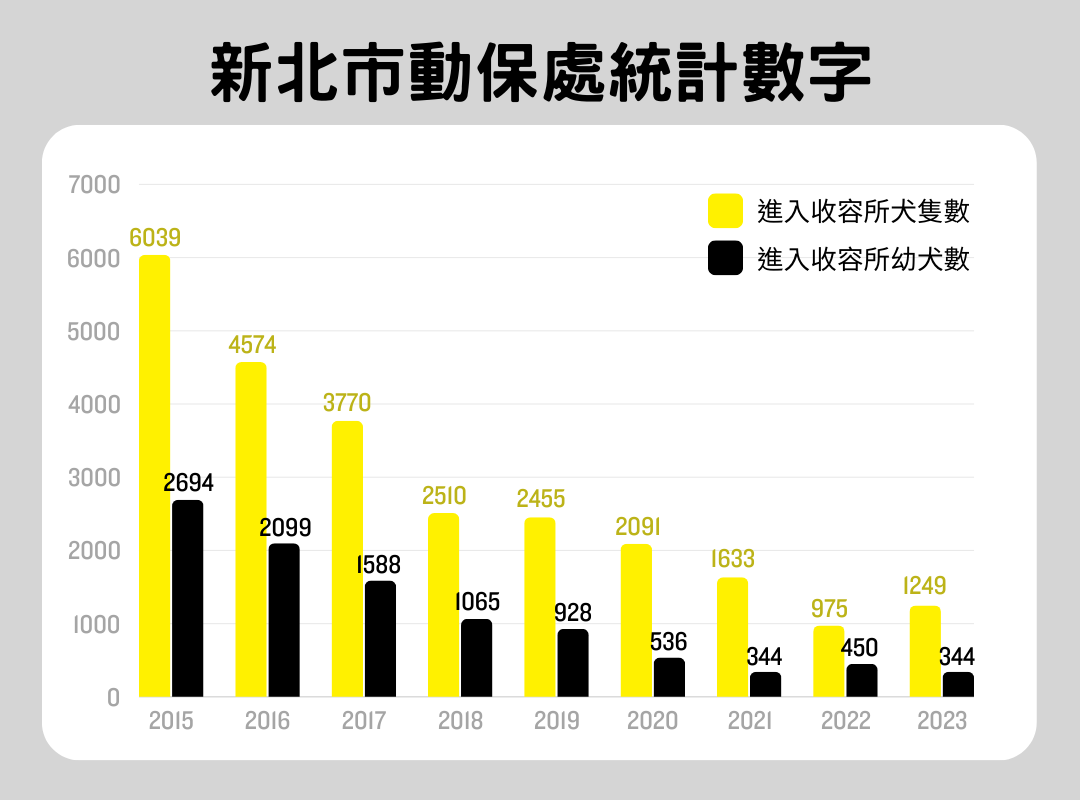

筆者團隊透過執行北北基桃竹高強度絕育計畫,同時針對無主犬及家犬,目前在部分縣市的統計數據上已經能看到顯著改變。例如台北市的1999民眾通報流浪犬案件,在9年間從每年4,925件下降至每年664件,減少87%。基隆市收容所的幼犬捕捉量,從2015年的472隻下降到2023年的9隻。新北市收容所的年度幼犬捕捉量,更是從2,694隻下降到344隻。以上數字雖然並非遊蕩犬族群數量的直接調查,但改變幅度劇烈,足以反映出北北基的流浪犬問題顯著下降。

今年更針對新北市執行了戶外犬隻數量調查,可以跟2017年執行過的同一份新北市調查做比較,初步結果顯示犬隻至少減量46%,未來會公佈這份報告。另外,如同盧倩儀研究員文章中所述,宜蘭縣透過官民合作的絕育行動,也讓宜蘭民眾明顯感受到流浪狗數量下降。

台北市近年收容所犬隻進入數量以及民眾通報流浪犬案件統計。資料來源:台北市動物保護處

基隆市近年收容所犬隻進入數量統計。資料來源:基隆市動物保護防疫所

新北市近年收容所犬隻進入數量統計。資料來源:新北市動物保護防疫處

「高強度絕育難以達成」以及「絕育帶來的減量速度過慢」是生態保育方的主要質疑,然而,其他做法目前也沒有被發表的成功案例。考量台灣已經有部分地區透過絕育取得初步成功,筆者認為加速達成全台的高強度絕育,尤其須顧及家犬的部分,會是走向沒有遊蕩犬的未來的關鍵下一步。衷心期盼保育方與動保方在這件事上能達成共識。顏士清教授的文章雖然與筆者得到部分不一致的科學結論,但其務實的對絕育行動提出建言,卻是對話的開始。本文最終也以回應其建言作結:

a. 回置後各方所承受的痛苦如何處理:任何無法達成犬隻歸零的做法到頭來皆會面臨犬隻帶來的痛苦,不需要強調「回置後」。加速絕育腳步以加速減量,是此題最實在的解法。

b. 資源是否過度傾注於單一方案:目前全台絕育強度尚不足且家犬絕育相對受忽視的狀況下,集中火力落實絕育會是現階段CP值最高的資源投入。其實台灣的動保團體或志工以進行送養、收容、救援為大多數,各地方政府也持續投注資源在收容送養,現況並非資源過度傾注單一方案。

c. 執行前的正確規劃、d. 執行後的成效評估與追蹤維護:非常同意,目前全台各地的絕育計畫都該往此方向修正。

e. 會破壞TNR效果的人類行為:非常同意,但需注意促成人類行為改變基本上不容易,需設計符合人性的措施:例如提供免費絕育資源以促成飼主配合,優於一律開罰造成飼主丟狗藏狗。例如在幼犬減少後可提高認養門檻、直接避免不適合者得到狗,優於嘗試改造既存的不良飼主。例如禁止餵養很難阻止長期餵養者,但透過成功的絕育計畫導致狗群凋零消失後,餵養者也自然停止餵食。